少し前からNetflixで韓国ドラマにはまっています。

最近は「ロースクール」という法律学校を舞台にしたサスペンスドラマを

観ています。

さて、テーマにあるように「理解を深める」ということについてですが、

高校生の数学で多くの学校が採用しているのが「チャート」です。

白→黄色→青→赤という順番で難易度が上がっていきます。

一宮の進学校は大体青チャートを採用しています。

このチャートは例題があり、すぐ下に解説が書いてあり、その下に練習問題が

あります。

解説は、高校数学らしく、行間がなく急に「?」という解説が多々あります。

この行間を如何に埋めていくかが、数学ができるようになっていくコツといえます。

なぜ?

どうして?

こういった部分を自分で埋めていくことができないと、数学が本当にできるようになりません。

例えるなら小、中までの内容で道具の使い方を学び、高校に行ったらじゃあ設計図を見ながら

作ってみようという感じです。

道具の使い方は知っていても設計通りいかない。

設計図とにらめっこしながら、あーでもない、こーでもないと考えてやっと理解して

作ることができる。

その瞬間、理解が深まったということになります。

以前にも書きましたが、賢い子はまず自分なりに理解しようと色々頭で組み立てていきます。

高校数学は文字が多いので、文字ではなく数字を入れたりして問題が成り立つかを考えて行きます。

よく質問でここまでは分かりますが、ここから分かりませんという

質問を聞きます。

これはとてもよい質問の仕方ですが、

さらに上に行くと、この問題が言っているのはこういうことで、こうやって考えたけど

成り立ちません。何でですか?

というような質問をしてくるケース。

これは、最上級の質問の仕方だと個人的には思っています。

最近の中学生をみていて思うのは、日本語力が弱いということです。

問題に書いてある日本語が上手に理解できない子が多い。

なぜか?

それは、読みこみが甘い(足りない)からです。

少し読んで、「分からない」となったら、すぐに諦める。

問題を何度も読むと少しずつ理解するものです。

これが動画世代の特徴なのかは分かりませんが、簡単に結末を知ることができる

世の中で、スキップしたり倍速で視聴したりという弊害なのかも知れません。

勉強に関しては、問題をじっくり読み込み解説を何度も読み、頭の中で考え、

時間をかけて理解する。

そうすることで、理解は深まるし、自分の力になっていくのです。

僕は生徒が分からないと言ってきたときに、問題読んだ?と聞きます。

生徒は「読んだ」というので、「何を求めるの?」と聞きます。

そうすると、もう一度問題を読んで答える生徒が多々います。

これは問題を読んだとは言えません。

なので、「読んでないやん」とツッコミをいれます。

問題を穴が空くほど読む。

理解を深めていきたいならまずこのことを徹底してください。

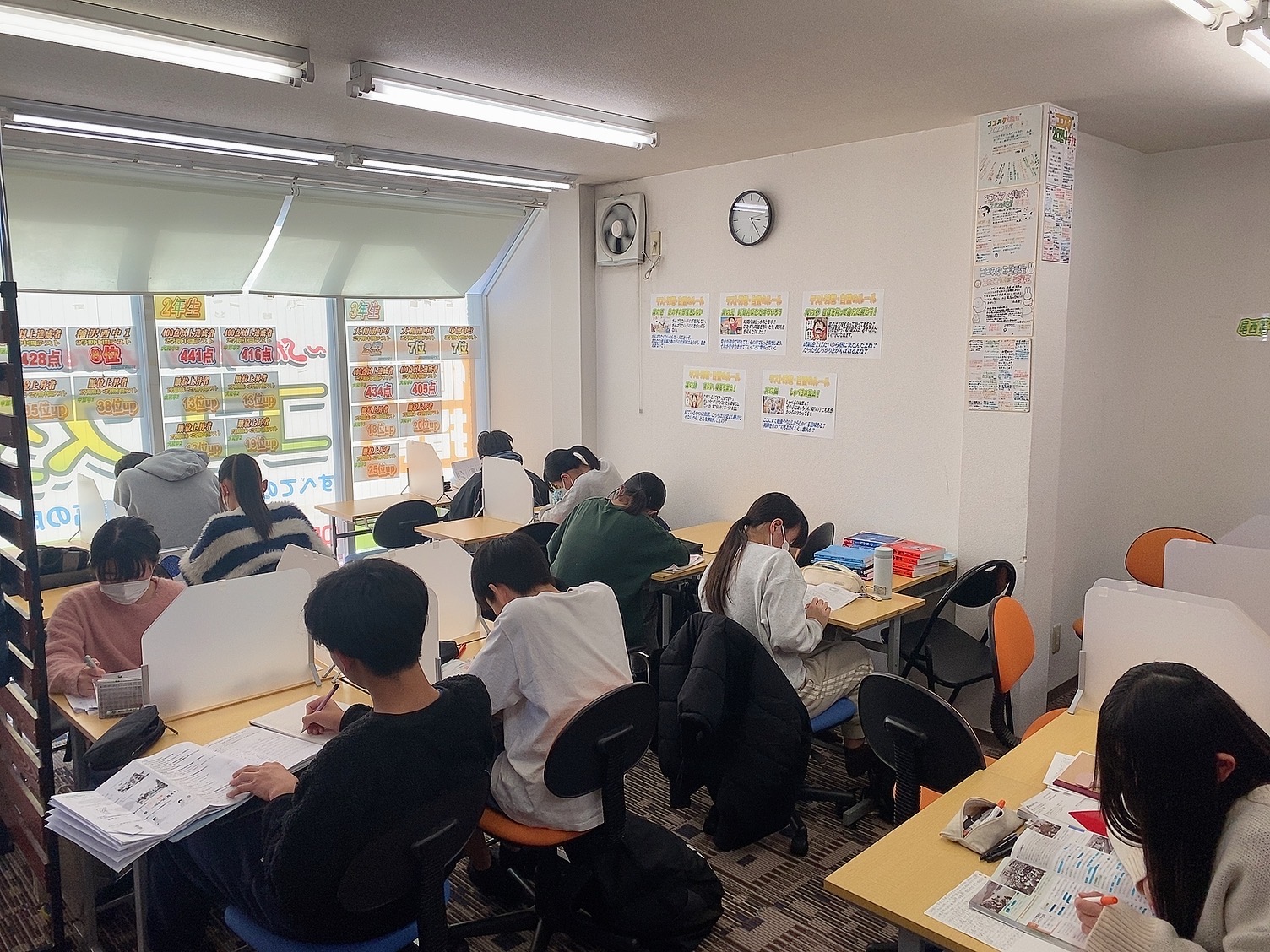

ココスタではそう指導しています!

コメント